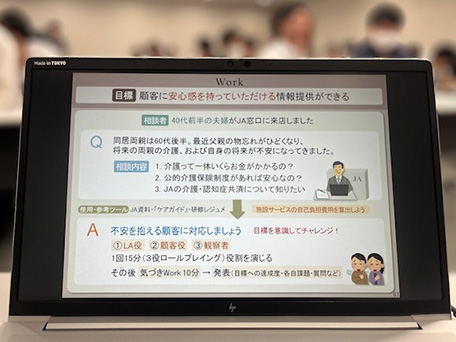

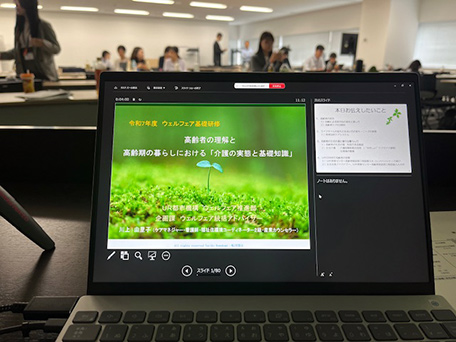

2024年6月、富士市内コメダ珈琲店で郷里の幼馴染から相談を受け、その4ヶ月後の10月11日、JA清水にてライフアドバイザー研修「介護保険基礎講座〜制度と介護の実態を学ぶ〜」を行わせていただきました。

親友のライフアドバイザーを応援したいという熱意に賛同し、ニーズを聴きながら計画し熱い気持ちで臨んだ研修、久しぶりの結人業務です。

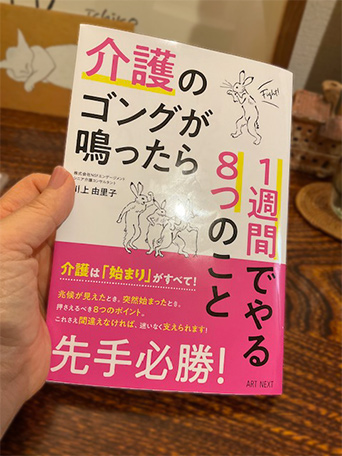

介護保険の基礎知識と共に実例ケースを3つご紹介。

介護とお金は密接に関係しています。

研修会場は活気ある男性が9割、という私の研修では珍しい光景で驚きましたが、顧客に対応しながら社会に大きな影響を及ぼしていくフレッシュな皆さんにご清聴いただきました。

この日、驚くことが何点かあったのですが、講義が始まる前の部長の開会のご挨拶に私は胸が詰まりました。

「この講座の資料を事前に拝見しましたが、川上先生の想いが込められている大変貴重な資料です。先生が伝えたい大切なポイントは、支える人を支えるということかと思います。

知識の学びは勿論ですが、川上先生の仕事への想いや向き合い方も感じ取りながら受講することで、より一層今日のこの時間が善き時間となることと思います。」

といったようなことをお話しくださいました。

講義前に全て資料をご覧いただいてのお言葉。

なんという温かいトップリーダーからのお言葉でしょうか。

社会全体がスマートな関係となってきていますが、人と人が出逢って何かを一緒にするとは、このように影響を受け合うこと、感じたことを言葉にすることも大切だと改めて感じました。

部長から職員への愛も感じます。

そして、講座終了後も多くの職員から質問をいただき、仕事のこと、自分の家族のこと、率直な疑問や心の声を聴かせてくださいました。

友人も始終後方で見守ってくれていました。

私を育ててくれた故郷に恩返しをしたいと、常日頃思いながら生きています。

子供の頃から失敗と成功、喜びと哀しみを繰り返しながら共に生きてきた親友と、今回初めての共同作業に感動です。

あたたかくお迎えいただきご清聴くださいましたJAしみずの皆様ありがとうございました。

支え合いの輪が、真の思いやりの輪が広がりますように。

故郷のあたたさが、もっともっと広がりますように。

心と心を結ぶケアがつながりますように。

乾杯!

その夜、私たちはふと思い立って中学生時代の恩師に電話をかけてみました。

先生、生きてるかな?ちょっと恐る恐る…。

K先生は懐かしい明るい声で電話に出てくれました。(良かった!)

「K先生、私たちね、今日これまでの友達人生の中で最高に嬉しい夜なんです。

それで、あの頃はよく分からなくて反抗ばかりしていたけれど、先生が厳しく伝えてくれたことの意味は後から分かってきました。

今日は二人の力を合わせ良いことができて、先生にありがとうと伝えたくて電話しちゃいました。

私たちK先生の生徒でよかったです。先生ありがとうございました〜。」

そして、その夜は友人のこれからの夢も聴けました。

私も大賛成でとびっきり応援隊です。

あまりにも感動した私は地酒をいただきほろ酔い幸せ気分の帰宅、帰りを待っていてくれた母と夜空のお月様(父)にも笑顔で報告です。

JAしみずのKさんは私にこう言いました。

「Sトレーナー(私の友人)は、僕たちをいつも褒めてくれるのでとてもやる気がでるんです。ありがたいですよ。」

長所や強みを誉める、大切なことですね。

友人の働く職場は彼女の愛情ある指導の影響が大きく、人が人らしく励まし合いながら成果を上げているとても善き場所であることを感じ、私も安心しました。

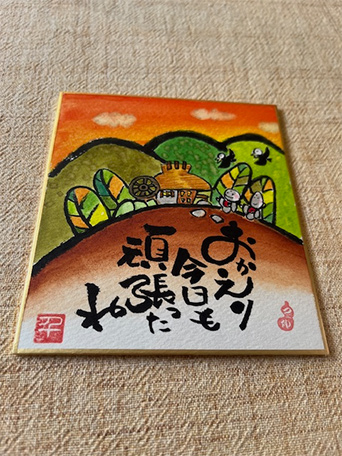

和食の席で、彼女が私にそっと贈り物をくれました。

彼女の描いた己書です。

私の大好きな茜色と緑色。^^

とり、山、家、みんな癒されて泣けます。

東京に帰宅してから飾る場所をあれこれ考え、寝室の灯りの近くに決定。

洗面所には以前いただいた星のようなヒトデくんが私を元気づけてくれています。

こちらの色は彼女の好きなブルー。なんとも温かい!

絵も音楽も、作品って人柄が滲みでてきますね。

親愛なる友、愛情深い友に、ありがとう。

齢を重ねることは失うことばかりではなく、これまでの知恵や体験を活かし役立てることができます。

今心細い思いをしている人を温めることができます。

これからも力を合わせて社会に、人に役立つことを楽しみながら生きていこうね。

そんな心の想いを交換できた1日に感謝です。

私はいつも東京から故郷静岡を応援しています。

東京で得られるものは厳しいけれど大きい。

そして向き合い方を間違えなければ本物を得られます。

得たものを活かせるようコツコツと私らしく歩み続けます!

秋の海 薩埵峠と駿河湾

秋の海 薩埵峠と駿河湾

さて、次回の結人は恒例ココペリ祭りのご報告です♪

お楽しみに