東急イーライフデザイン様主催の住宅セミナーにて講師を努めさせていただきました。

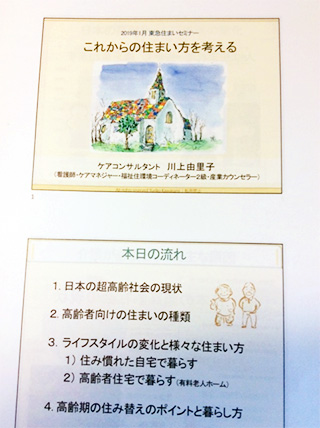

今回のセミナーはお客様向け、場所は都内2箇所の落ち着いた空間の有料老人ホームで、アットホームで和やかなムードでした。テーマは「これからの住まい方を考える」です。

住み慣れた自宅で暮らす、高齢者住宅で暮らす。

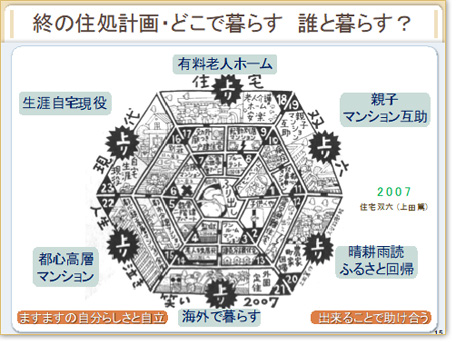

高齢者向けに配慮された住宅やサービスが増える中、私達は歳を重ねた時、どこでどんな住まい方ができるのでしょうか。

自宅、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など、それぞれのメリット、デメリット。

そして、住まい検討時のチェックポイント(心身の状態、地域の社会資源、介護力、住環境、資金)とステージ(アクティブ・介護)により異なるニーズを表にしてお伝えさせていただきました。

目の前の情報だけに飛びつかず、全体を俯瞰してみること、自分自身のニーズを確認することは、後々後悔しない為にも大切なことです。

実例もいくつかご紹介しました。

70代男性は、子供から勧められ気が乗らないながらもご入居。

しかし、数年後、「有料老人ホームは何かをしてもらうのではなく、自分で生きがいや楽しみをみつけられる場所です。一人暮らしではなかった自分の役割ができました。」こんな声が聞かれました。

同じ住まいに住んでも皆それぞれ感じ方は異なります。

住まい方を作るのは自分自身ですね。

私は、自宅、有料老人ホーム、どんな場所にいても自分を生き、幸福感を得られる人が増えてほしいと願います。

東急グループ様はシニア住宅の実績をコツコツと積み重ねています。

今回お邪魔しました「グランクレール馬事公苑」や「ライフニクス高井戸(入居時自立型)」にも様々な工夫が施されています。

今年は横浜市十日市場にもオープン予定です。そのチャレンジは素晴らしいですね。

人の暮らしを住環境で支えることの難しさと喜びは、私自身も聖路加レジデンス時代に体験していますが、ホテルとは異なり終身のお付き合い、まさしく他職種連携での関わりが必要です。

介護はその一部でしかありません。

私もご入居者や異業種の方々から多くの発見、学びをいただいてきました。

今回ご来場いただきました皆様がこれからの住まい方を考える上でお役に立てましたら幸いです。

高齢期の生活は若い時代にはイメージしにくいものですが、住まいと住まい方は暮らしのベース、植物(人)の植木鉢(住まい)とお皿(住まい方)となるものです。

超高齢社会が進行する中で、地域、行政、企業などさまざまな新しいチャレンジが行われています。

興味関心のある場所には足を運んで、よく見て、聴いて、感じていただきたいですね。

私自身、これからも「住まいとケア」を探求していきたいと思います。

お世話になりました東急グループの皆様、ご清聴いただきました皆様、ありがとうございました。