梅の便りが届く季節となりました。

皆様お元気にお過ごしでしょうか。

新型コロナウイルス感染拡大のニュースに心痛む毎日です。

皆さんの体調はいかがでしょうか。

うがい手洗い励行、栄養バランスを心がけ、睡眠をとり、免疫力を高めていきましょう。

感染拡大ストップ!がんばりましょうね。

私は新鮮な野菜や良質なタンパク質を日々たっぷりいただき、友人から届いたマヌカハニーを毎朝一匙ヨーグルトにまぜていただいています。

マヌカハニーは抗菌作用が強く、楽しみながら健康を大切にできありがたいです。

2020年になってからもチャレンジ続き大忙しの日々ですが、だからこそパソコンから離れ自然を感じる時間も大切にしています。

東京発踊り子号に乗車し、幼馴染と訪れた伊豆下田観音温泉。

お互いに忙しくて逢えたのはとっても久しぶりでしたが、静かな山間の温泉宿での休息に癒された休日でした。

ふ~、日頃の疲れが消えていく~生き返る~。

いつの間にか私達も体力や気力が低下しがちな年齢ですが、変わらない彼女の笑顔や頑張りに元気をもらいます。

翌朝は快晴、下田駅前の公園までロープウエーで一気に上り眼下を見渡しました。

水仙の花からほのかに冬の香りがしました。

1月だというのに早咲きの桜が春の訪れを告げていました。

季節はしっかり動いています。

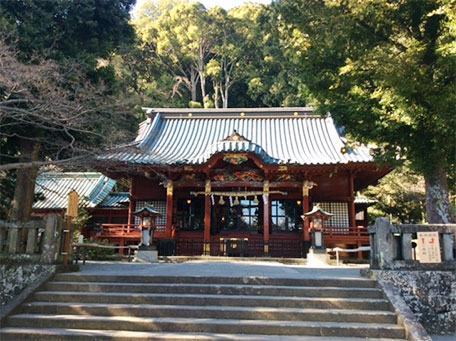

所変わって2月、静岡⇔東京間途中下車、熱海駅の北東1.5キロにある伊豆山神社です。

初めて訪れたこの伊豆山神社、神々しい空気感を全身に感じます。

源頼朝と北条政子の恋の舞台となった場所だそうです。

ここから望むのは駿河湾ではなく、相模湾。

海抜170mの高さから青い青い冬の海を望みます。

階段の先にある「本宮社」まではとても昇れませんでしたが、次回は登山用のシューズを履いてチャレンジするぞ!

熱海でも未だ2月なのにこの桜。

たくさんのめじろが桜の枝に集まり嬉しそうにおしゃべりしていました。

冬の夕暮れ、一日の終りを告げる時間、太陽と月が入れ替わります。

凛とした空気の中、雪化粧した富士山はゆうゆうとしていてとても静かです。

今、生きていること、喜びも苦しみも体験できること、自然と共に暮らしていること、その感謝の気持ちを太陽や月や山に、空に、そして目には見えないものに伝える。

私はそんな時間を日常の中に少しでも作れたら幸せです。

いつもありがとう、コツコツとがんばり続けますね。