今年も色々ありましたが静かな冬がやってきました。

空気が凛とする冬の日が私は大好きです。

こちらの目が回るような忙しさとは関係がなく、葉が色づき、落葉し、マイバースデーを迎え、そして新しい年を迎えます。

ようやくほっと一息、大切な「結人」のお疲れ様会にてほっこり。

今年はさらに大忙しでしたが、来年も小さいけれどあったかい結人が育ちますように。

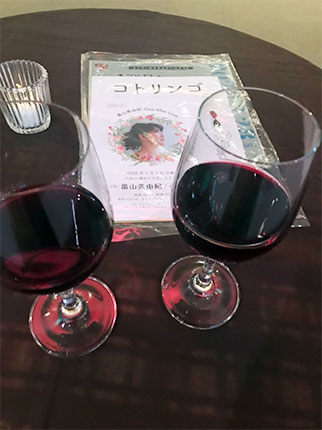

千葉の親友のサプライズご招待で、恵比寿ガーデンプレイスホールでの畠山美由紀&アン・サリーのコンサートへ。

素敵すぎる~!大人の女性の歌声に癒やされ憧れます!

隣で友人は涙ポロポロ…。こっちも素敵すぎる~

夜の火の月2019ライブ(赤坂)では、マークさんの魂の音を感じ、「光の精霊たち」や即興演奏の「虹」に涙がほろり。

https://ameblo.jp/markakixa/entry-12553681547.html

誕生日には都会を脱出し大空を仰ぎ

大混雑の東京駅を脱出し、帰省先の故郷、八幡神社から駿河湾を眺めます。

故郷ってあったかいです。

何故か恩師マークさんが発表会の講師演奏に選んだ「Open Arms」を吹きたくなり耳コピで練習しています。

母は台所で今年も9人分のお煮しめをゴトゴト作ってくれています。

いい匂い 手伝わなくっちゃ・・・(笑)

平成が終わり令和元年へ。2019年もまもなく終わろうとしています。

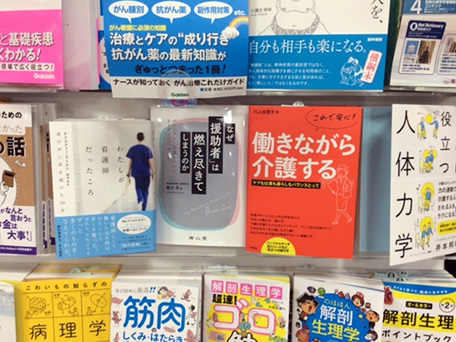

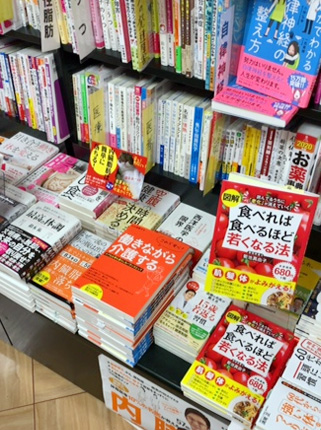

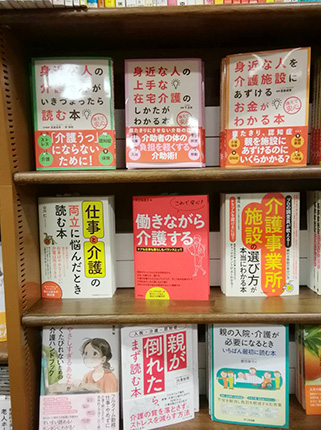

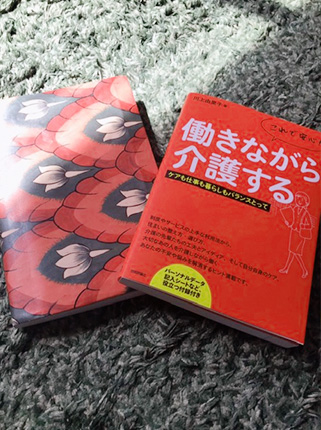

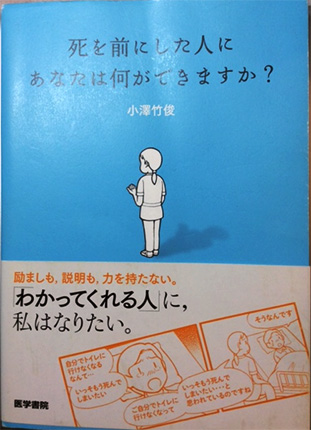

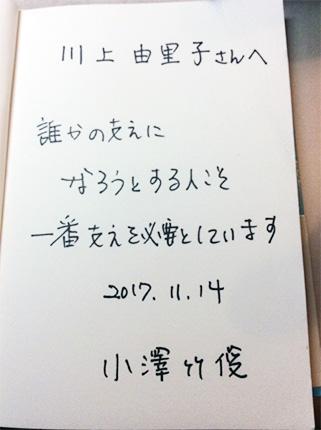

私は今年は一冊の本をまとめるという目標を達成できた年でした。

あたたかなお心遣い、ご支援をいただきましたお一人ひとりの皆様、ありがとうございました。

皆さんにとってどんな1年でしたでしょうか?

2020年、素晴らしい年をお迎えください。

感謝をこめて~ 川上 由里子