秋から冬にかけては、毎年セミナーや研修の講師業務が繁忙期です。

静岡県庁にて、55歳の職員様を対象にライフプラン研修講師「仕事と介護の両立」を努めました。

60分の時間をいただき、ワーク・ライフ・ケアバランスのために必要となる情報知識をお伝えします。

今年も広い会場で多くの皆様にご清聴いただきました。

今年は県庁様がまとめられた制度活用法のわかりやすい資料も加わって、より充実した研修になったのではないかと思います。

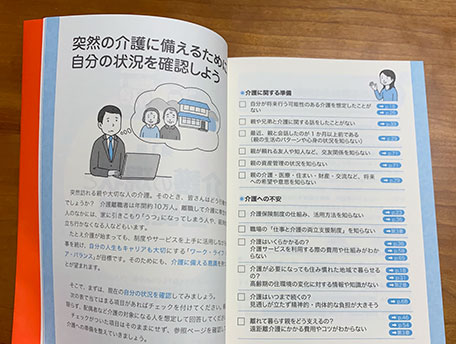

介護休業法は定められているものの、制度は企業や組織毎異なりますので、日頃から自分の職場の仕事と介護の両立支援制度を知っておくことが大切ですね。

情報はあっても知らなければ役に立ちません。

意識がなければ情報を得ようとも思わないでしょう。

このように介護が必要となってから聴講するのではなく、介護が始まる前からの「備え」として、ライフプラン研修に「仕事と介護の両立」セミナーを導入する案に私は大賛成です。

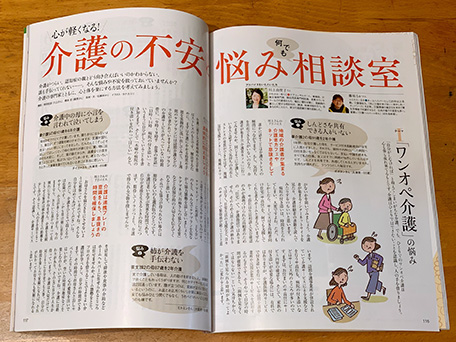

「介護って何?漠然とした不安があるけれど」

多くの方がまだまだ働きながらの介護は未知の世界と思われる方が多いことと思いますが、介護には備えが活きます。

例えば親や家族の意思や希望を知ることも大きく影響します。

皆様のプラスのきっかけとなることを願います。

今回は、なんと、実家近所にお住まいの男性が「川上さんこんにちは」と声をかけてくださり、大変驚きうれしかったです。

私にとっては子供の頃のお顔が印象に残っているのですが、こんなに立派になられて…。

そしてこんな場所でお逢いできるなんて…。お互いに大人になりましたね。

昨年は講演終了後、静岡市内に在住在勤の妹(弟の妻)が青葉横丁の静岡おでんやへ連れて行ってくれました。

「今年は手羽先の美味しい“おおむら” に行きましょ~」と二人でおでかけです。

がんばった後の乾杯は美味しいですね。

微力ながらも、今年も故郷静岡で働く皆様のお役に立てたことをほっこり喜べる瞬間です。

この渋いお店は、好みのお料理をガラスケースの中から自分で選ぶことができわくわく楽しいお店でした。

手前は私が選んだお刺身、奥は妹が選んだ馬刺し。

日本酒を選ぶ妹の瞳は輝き、とっても嬉しそう。こんなに日本酒好きだったとは。(笑)

美味しいものは人を元気にしてくれます。

水のきれいな静岡にも磯自慢、正雪、英君など美味しいお酒があります。

お互いに忙しい生活、二人で呑みにでかけることなんてありませんが、妹からのお祝いと慰労会。

すっかりちそうになりありがとうございました^^。

帰る頃には赤ちょうちんの灯りは消えていました。

静岡県庁の心優しき皆様、応援してくださった皆様、今年も大変お世話になりありがとうございました。

ところで、静岡と東京って、右手に富士山、左手に相模湾と駿河湾を望みながらひかり号乗車わずか1時間の距離ですが、やっぱり違うのですよ。

空気や言葉のイントネーションもですが、なんというか、人が素朴で距離が近い、そして穏やかで自然体といった感じでしょうか?

東京は人も情報も多く、様々な地域から集まっているのでその違いなのかな?

海や山、川、作物など自然環境が人に与える影響が大きいのかな?なんて思います。

私は静岡も東京も、その途中の神奈川もそれぞれに魅力的で大好きですけどね。