シニア住宅と介護住宅の経営・運営を展開している東急イーライフデザイン様からのご依頼で、動画インタビューにご協力させていただきました。

・介護離職の現状について

・当事者や企業の動向

・介護拒否をされた場合の対処についてなどの項目について

どう向き合うべきか、考え方のポイントなど、シンプルな内容ですが、皆様のお気持ちが少しでも前向きになればとの想いをこめています。

株式会社東急イーライフデザインのサイトにてご覧いただくことができます。

5月、制作完了のお知らせをいただき、私もコロナ禍の中自宅にて動画確認。

自分の動画をみるのは本当に恥ずかしいのですが…(汗)

音楽が添えられ明るくメッセージのポイントをおまとめいただきました。

また、公益財団法人認知症予防財団(毎日新聞社様発行)の財団報「新時代」でも、当日のインタビュー記事を掲載いただきました。

お話の中の、~人が人の悲しみや苦しみに寄り添い、皆で助け合う~という言葉を大きくテーマとしてくださいました。

認知症予防財団は20年にも及び【認知症110番】という電話相談を設けており、累計18,000件認知症に関するご相談に対応しています。

寄贈いただいた隔月刊発行の財団報「新時代」には、参考になる記事が満載。

以前、一緒にお仕事させていただいた「認知症の人と家族の会」副代表理事、杉山孝博先生や、ニッポン放送「ひだまりハウス」ご出演の認知症予防第一人者朝田隆先生も家族に寄り添った情報を発信されていました。

110番相談員の大妻女子大学名誉教授、是枝祥子先生のご相談者へのご回答も改めて家族の苦悩に共感し参考になります。

認知症予防財団のサイトからもご覧いただくことができます。ご関心のある方は御覧ください。

私は「老いを撮る」というコーナーで、奥多摩山中の檜を背景にしわくちゃな笑顔で座している山人(やまうど)の写真に目を奪われてしまいました。

季節の移ろいを感じ、山の木々の香りに浸る80歳の島崎さん。

その表情から森と共に暮らしていることが伝わってきます。

齢を重ねる、老いるって素晴らしい!!

私も自分らしく深くしわくちゃに老いていけたらと憧れます。

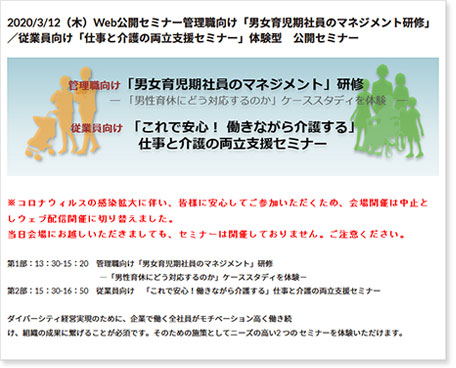

東急イーライフデザイン様は、これまでに培ったノウハウを生かしながら次々とシニア住宅を開設していますが、本年7月にシニア向け住宅「グランクレール芝浦」(お元気な方と介護が必要な方の住宅併設)を港区に開業。入居相談が始まっています。

私も可能な状態となったら視察にうかがいたいと思います。

何処でどう暮らすのか?どう支えるのか?介護と住まいは密接な関係がありますね。

8月~9月以降には、川上のセミナーを予定してくださっていますので(未定ですが)、ご関心のある方は是非お越しください。

今後、結人ブログからもご案内致します。

動画撮影制作や新聞記事(ペンの力)での情報発信など、各分野のプロの仕事に触れ学ぶことの多い時間でした。

一粒の力が大きな社会を作ります。

私は一人でも多くの方が自分らしい人生を大切にできますようにという想いを胸にこつこつです。

かつて私は高齢者住宅で働いていたことがありますので、一人ひとりに対応するケアや運営の難しさ、そしてご入居者様の喜びも悲しみも肌感覚で知っています。

ひとつひとつと積み上げている実績、素晴らしいことだなあと関心します。

お世話になりました東急イーライフデザイン様、認知症予防財団の皆様、ありがとうございました。