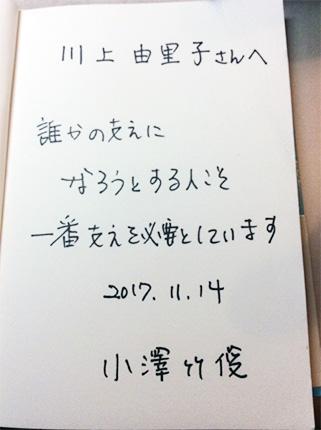

「川上さんが相談で最も大切にしていることはどんなことですか?

人はなかなか自分の悩みは職場では話しませんよね。」

時々そんなことを尋ねられることがあります。

私は相談業務に従事してちょうど20年となります。

日々、働く人や介護する人の声を真摯にうかがっています。

相談にはさまざまな援助技術が必要です。

医療福祉専門職として専門的なアセスメントは欠かせません。

先入観を持たずに傾聴し、背景を把握し、問題点から課題を分析、その人に必要な支援を考え実施します。

大切にしていることは、その人のニーズに対応するということです。

ニーズとは、本人(相談者)が自覚している要望(デマンド)とは異なり、本当に必要なことです。

そのためには専門的な知識が不可欠で、やさしい気持ちだけでは解決できません。

援助者としての日々の努力がここで現れてきます。

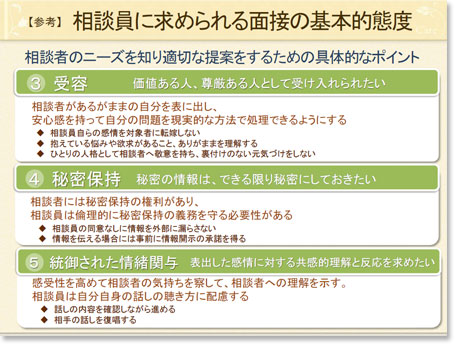

そして、何よりも私自身が大切にし続けていることは、あるがままの相談者を受容し、共に問題解決しよう、一歩でも良い方向に向かおう、支える先にいるご家族(親や配偶者など)も、相談者も共に明るい方向に向かえるように、という想い、姿勢です。

その思いは目の前の人に必ず伝わります。

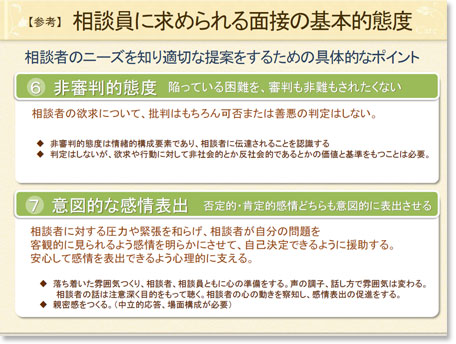

私が行っている研修や講演の一コマでは、人の相談を聴く立場の人に、相談とは、を伝えることがあります。

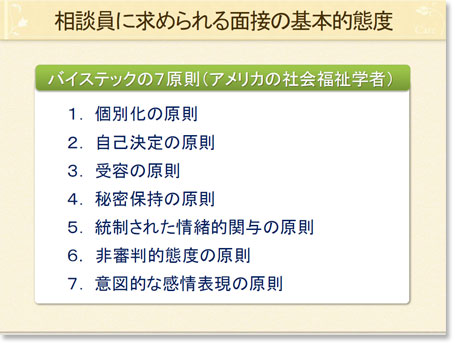

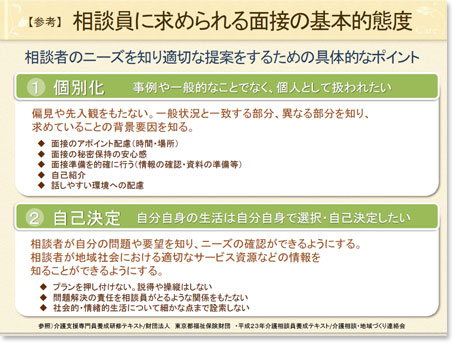

「バイステックの相談援助技術」は、ケアマネジャーの試験にも出てくるものですが、相談とは何かの基本に立ち戻ることができます。

少し難しいかもしれませんが、自己決定の法則、受容の原則などは、医療福祉専門職でなくても誰かの相談に乗る多くの方に知って欲しい内容です。

人は誰もが自分で納得して決めたい、自分を認めてほしいという欲求を持っています。

相談援助とは何かをしてあげること、情報を提供することではなく、基本的には「本人が自分の力で進めるように」支援することです。

ちょっと難しいかもしれませんね。

人の情熱は人を動かし支えます。

情報や知識は大切ですが、どう伝えるかによってまったく異なります。

そして、私は相談者の心の声から多くの学び、発見、課題を得ます。

淡々とその修業を続ける道でありたいと思っています。

今日はどんなご相談者に出会えるかな?

お役に立てますように、力になれますように、と祈りつつ相談に向かっています。