ワサビです。

東京都産業労働局のサイトにコラム「仕事も介護も充実を目指して~介護の時期別、ワーク・ライフ・バランス~」を寄稿させていただきました。

仕事と介護を両立する上で大切なポイントをご説明しています。ぜひお読みください。

■ 東京都産業労働局

コラム「仕事も介護も充実を目指して~介護の時期別、ワーク・ライフ・バランス~」

ワサビです。

東京都産業労働局のサイトにコラム「仕事も介護も充実を目指して~介護の時期別、ワーク・ライフ・バランス~」を寄稿させていただきました。

仕事と介護を両立する上で大切なポイントをご説明しています。ぜひお読みください。

■ 東京都産業労働局

コラム「仕事も介護も充実を目指して~介護の時期別、ワーク・ライフ・バランス~」

台風が心配された7月17日の朝、認知症サポーター(オレンジメイト)養成研修の講師資格を取得するため、神奈川県庁が主催する「認知症キャラバン・メイト養成研修会」に出掛けてきました。

東京駅から電車、神奈中バスを乗り継ぎ、会場に到着。

小田原庁舎には朝早くから約100名の方が集まっていました。

この研修は念願の研修でしたのではりきって向かったのですが、その気持ちに押されたのか、雨模様の空も小田原庁舎に到着するとまもなく青空に。

司会進行は県庁のベテラン保健師さん。

研修会は富士宮市在住、58歳で若年性認知症と診断された方の歩みを紹介する素敵なビデオから始まりました。

つづいて医師による認知症の專門知識のセミナー。

そして、「認知症の人を支える家族の会」の会員で、ご主人を10年以上介護されている奥様から実体験のご報告をいただきました。

成功や失敗を繰り返しながら今日までご主人を支えられている真摯な姿に頭がさがります。

貴重なご報告に、会場全体から大きな拍手が湧き上がりました。

午後は実際のオレンジサポーター養成講座開催の為のワークショップ。

参加者は保健師やケアマネジャー、行政の職員など市区町村の推薦を受けている方々。

各々の経験、知恵、想像力を使いながら、グループごとに話し合い、報告発表が行われました。

「認知症の世界について学ばなければ、学ぼう。」と私が強く思ったのは1999年頃。

ボランティアで巡った施設や病院、在宅で認知症の現状を知り、ナースとしての自分自身の臨床体験を含め、様々な疑問や憤りを感じたからです。

当時、医療の現場で働く医師や看護師などの專門職も、介護職も、認知症に関して正しく理解している人は本当に少なかったことと思います。

私自身もその一人でしたので、自分の時間とお金を使って様々な現場や勉強会、家族会などに出掛け見て、聴いて、学びました。

認知症は記憶を失ってしまう哀しい病気ですが、正しく対応すれば進行を遅らせることができ、本人の力を最期まで発揮できるよう支えることが可能であることもわかってきました。

大切なのは、認知症が発症した初期の段階です。

家族や地域の人など身近な人の関わり方が大きく影響します。

これまでも、各企業や団体様のご依頼に応え、認知症に関するオリジナルセミナーを行ってきましたが、今年の秋からはUR都市機構の職員の皆様にこの認知症キャラバン・メイトを行う予定でURのウェルフェア研究室のメンバーと準備中です。

市区町村をまたぐ企業での開催は前例がないとのことで、自治体のご担当者にもご協力をいただきながらチャレンジです。

小さな単位で暮らし、介護者不在の暮らしが増えました。

すでに団地の中でも様々な問題が発生しています。

もし、団地で徘徊している方がいたら、異常者として見るのではなく、お住いの部屋を優しく教えてあげることができるでしょう。

ごみだしの日を間違えてしまう方がいたら、怒らずにごみだしの日に声をかけてあげることもできるでしょう。

物を盗られたと何度も興奮している人がいたら、地域包括支援センターの專門職につなげることができます。

でも、見ないふりをしていたら、ちょっとした知識がなかったら何も解決ができません。

URの職員は專門領域を越えて学ぶことにも大変意欲的です。

すでに、このオレンジリングを取得している職員もいて大変嬉しく思います。

認知症に関することは、現場にいる人以上に制度や仕組み、事業を考える人たちにも伝えなければならないと私は感じています。

国もオレンジプランの中で、オレンジサポーターの養成を800万人の目標を掲げています。(2015年6月末現在630万人)

これから、一人でも多くの方にオレンジリングをお渡しできることを楽しみにしています。

リングを受け取った人たちがひとつでもできることを探し行うことも大切ですね。

認知症は人類にとって永遠の課題です。

いずれは、故郷の友人や学校や近所の方々にも、企業の皆様にも貢献したいと思っています。

そんなことを強く思いながら歩いていたら・・・

あらっ 横浜から静岡へ向かう途中、新横浜駅新幹線の改札を入ったところにこんなポスターが貼ってあるのを発見しました!

「認知症、みんなで見守る 地域で支える」

認知症に限らず「忘れても大丈夫」「何かを失くしても大丈夫」と言える人間関係をつくること、人と人が結びつきながら生きていけることが、私の大きな志でもあります。

やさしい街、やさしい心を目指して、今日も一歩一歩前に進みましょう。

【認知症サポーターキャラバン】

http://www.caravanmate.com/

認知症サポーターは認知症について正しい知識をもち、認知症の人や家族を応援し、だれもが暮らしやすい地域をつくっていくボランティア。

講座を受けることで認知症サポーターにはボランティアのシンボルである「オレンジリング」が授与されます。参加費は無料。

ご興味のある方は、お住まいの市区町村の高齢福祉課や地域包括支援センターにお尋ねください。

ワサビです。

「gooヘルスケア」にて働く女性の介護制度に関する川上さん寄稿記事が配信されました。

2009年4月から6年間に渡って続いたgooヘルスケアでのシリーズもこれで最終回となります。

ぜひお読みくださいね。

【知っておかないと損! 働く女性の介護制度】 (2015.5.26公開)

・ 企業などで働く人は「介護休業制度」が活用できる

・ さまざまな場面で活用できる「介護休業制度」

・ 企業独自の両立支援の取り組みも

・ 介護が必要となったら、まずは職場に相談を

ぜひ読んでみてくださいね。(バックナンバー一覧はこちらから)

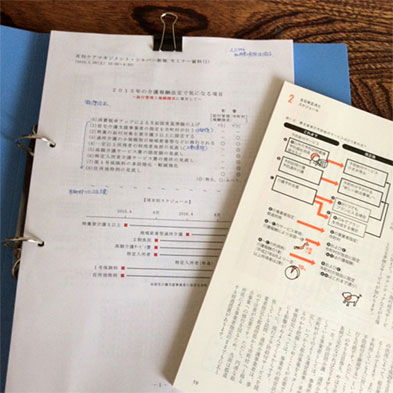

2000年、介護保険制度が誕生してから15年が過ぎようとしています。

それまで行われていた措置制度から、サービスを選択し契約する時代へ。

介護は個人ではなく、社会全体で支えるという大きな変化が生まれました。

介護保険は6年毎の法改正、3年毎の報酬・基準改定が行われ、私たちが支払う介護保険料も2倍前後まで伸びています。

今後高齢者はますます増加し、2025年には高齢化率は30%を超えることが予測されています。

昨年、介護保険法だけでなく、医療にかかる法律も含め、19本もの法律が同時に成立しました。

社会保障のあり方全体が見直され、本年4月からの介護保険制度改正もその一つです。

企業に向けたセミナーで、そのポイントをご紹介させていただきました。

私たちの暮らしに影響を与える介護保険改正のポイントを少しだけご紹介します。

ということで、ケアの業界で働く様々な人々は、今必死でこの大きな改正を理解し、社会で暮らす介護が必要な方やそのご家族を支えようとしています。

私もまずは改正の背景全体を理解し、できるだけわかりやすくまとめて皆様への情報提供を心掛けます。

「やさしいケアガイド」も心を込めて改定作業中ですので、お待ちくださいね。

休日、介護保険改正の為の研修に参加しました。

会場はケアマネジャーや関係事業者の熱気と、ため息に包まれています。

参加受講費の自己負担はなかなか大変ですが大事な研修。

仲間たちよ、皆で乗り越えましょう。前進あるのみです!

ワサビです。

「gooヘルスケア」にて働く人の介護に関する川上さん寄稿記事が配信されました。

【働く人の介護 両立のためにすべきことは?】 (2015.1.27公開)

・ 介護しながら働く人が増えている

・ 介護に備える 働く人がとるべき行動SETP1〜STEP7

・ 介護を前向きに考え、ワークライフバランスを

ぜひ読んでみてくださいね。(バックナンバー一覧はこちらから)